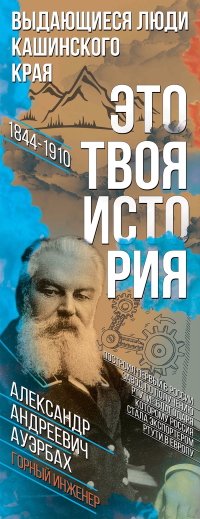

В этом году уличная серия городской рекламы посвящена выдающимся людям Кашинского края и носит название «ЭТО ТВОЯ ИСТОРИЯ». Расположены баннеры по ул. Анатолия Луначарского от Дома культуры до Воскресенского собора. Каждая консоль содержит информацию о выдающихся людях нашей страны, людях, о которых мы с гордостью можем сказать – это мой земляк! Всего выбрано 16 человек, каждый из которых внес особый вклад в развитие нашего государства. Это люди науки, искусства, государственные деятели. На страницах группы мы подробнее расскажем о каждом из них.

Сегодняшний пост посвящен Александру Андреевичу Ауэрбаху - выдающемуся ученому, горному инженеру, промышленнику, создателю и организатору производств.

Александр Андреевич Ауэрбах родился 12 февраля 1844 г. в г. Кашин Тверской губернии в семье дворянина. Его отец был врачом, мать — дочерью полковника Бергольца, происходила из потомственных саратовских дворян немецкого происхождения. Кроме имения, его дед владел небольшой фаянсовой фабрикой в деревне Кузнецово – той самой, которая впоследствии станет одной из самых крупных фарфорово-фаянсовых производств Российской империи.

Именно здесь началось его увлечение геологией. Постепенно это увлечение превратилось в осознанное желание стать горным инженером и посвятить себя изучению богатств земли. Родители, уступая настойчивым просьбам мальчика, которому еще не исполнилось и 12 лет, отдают его учиться в Горный корпус (Санкт-Петербургский горный институт). Это было единственное высшее учебное заведение, готовившее специалистов горного дела. Попасть туда было крайне сложно, но если поступить удавалось, то хорошее образование и блестящая карьера молодому человеку были обеспечены. Ауэрбах окончил его в 1863 году с чином поручика и свою карьеру начал с организации разведки на каменный уголь на Самарской луке.

Последующие несколько лет молодой специалист потратил на написание диссертации. Успешно защитив работу и став адъюнкт-профессором своего института, он был командирован за границу. В Париже, Вене и Фрайберге под руководством известнейших западных профессоров юноша занимался исследованиями целестина, лабрадора и топаза. Именно там Ауэрбах сконструировал свой первый механизм – гониометр с очень сильным микроскопом, позволявший составить уникальные для того времени таблицы микроскопического определения минералов.

Однако требующая постоянных профессиональных побед натура не позволили Александру Андреевичу целиком посвятить себя науке. Кабинетная работа была слишком спокойной для него. Поэтому по возвращению на родину он окунулся в практическую деятельность.

Горный инженер активно занимался поиском полезных ископаемых для частных предприятий. В те годы на территории России началась, так называемая, «угольная горячка». По поручению английской, а затем французской компании Ауэрбах заведовал разведкой каменноугольных месторождений в Подмосковье, Туле и Донбассе. В качестве консультанта работал на соляных промыслах в Крыму и в золотопромышленных товариществах Екатеринбурга и Златоуста.

Получив широкую известность как талантливый промышленник и организатор горнозаводских производств, Александр Андреевич начал получать множественные предложения возглавить то или иное предприятие, управление или даже целый регион. Одно из них изменило его жизнь. А также благосостояние далекого уральского горного округа – Богословского. За 15 лет он превратил забытое Богом место в успешный регион.

Первым делом развития требовало медное производство. Уже за первый год объем выплавки меди увеличился с 17 тысяч пудов до 50 тысяч. Не менее значимым достижением ученого стало открытие чугуноплавильного и рельсопрокатного завода. Это стало возможным благодаря разработке обширного железорудного месторождения, названного впоследствии Ауэрбаховским, и строительству Сибирской железной дороги, для которой требовалось громадное количество рельсов. Ученый подписал контракт на поставку 6 000 000 пудов стальных рельсов, чем обеспечил Богословский округ работой и стабильным доходом на долгие годы.

Но, конечно, самым важным вкладом Александра Андреевича в горное дело стало основание первого в России ртутного производства. Месторождение в Екатеринославской губернии было найдено другим выпускником Института корпуса горных инженеров – Аркадием Миненковым.

Ауэрбах лично осмотрел месторождение, убедился в его благонадежности и заключил с крестьянами контракт. Расставшись с Богословским округом, Александр Андреевич совместно с Миненковым съездил в Испанию и Австрию для ознакомления с европейскими предприятиями и приступил к постройке завода в Донецкой области. В то время годовое потребление металла в России не превышало 4000 пудов.

Завод и рудник были лично спроектированы Ауэрбахом. Более того, специально для производства он создал рудообжигательные печи для вытапливания ртути, имеющие ряд преимуществ перед импортными аналогами. Если ранее страна импортировала 4 тысячи пудов, то теперь экспортировала 28 тысяч. Изменила все война с Японией - весь подвижный состав был реквизирован в пользу армии, ртуть стало не на чем вывозить. Ауэрбах, чтобы не останавливать производство начал платить из своих денег, потом продал акции и в итоге был разорен. В 1916 году он скончался.